田忠利:艺术与科技的交融

- 作者: admin

- 发布时间:2021-12-26

艺术学作为一门独立的学科,在与其他学科交叉融合中,拓宽了自身的学科界域,逐渐形成了新的学科方向。诸如艺术学与相关学科交叉产生的艺术心理学、艺术伦理学、艺术人类学、艺术生态学、艺术教育学、艺术管理学、艺术经济学等具有新内涵、新思想的学科方向,使艺术学研究更加趋于多元。当今,在“新文科”语境下,“新艺科”紧随时代变革的步伐,理解并适应新一轮科技革命对人类生产、生活方式带来的影响和改变,以新的思想观念和思维方式,面向未来,进行跨学科领域的思考,促进相互之间的交叉与融合,探索新的艺术语言与形态,构建“新艺科”学科体系,创建新时代艺术的中国学派,为国际高等艺术教育提供中国方案,为我国未来艺术发展培养具有创新精神的卓越艺术人才。

一、科技助力艺术创新

人类进入信息化科技时代,科技无处不在。艺术家的创作视野正在不断拓宽,开始更多地关注科技的发展,并将其纳入艺术创作的内容、题材、样式、媒介、载体乃至研究方法之中,进一步加深了艺术与科技的深度融合,使艺术表达的手段和可能性都大大拓展。

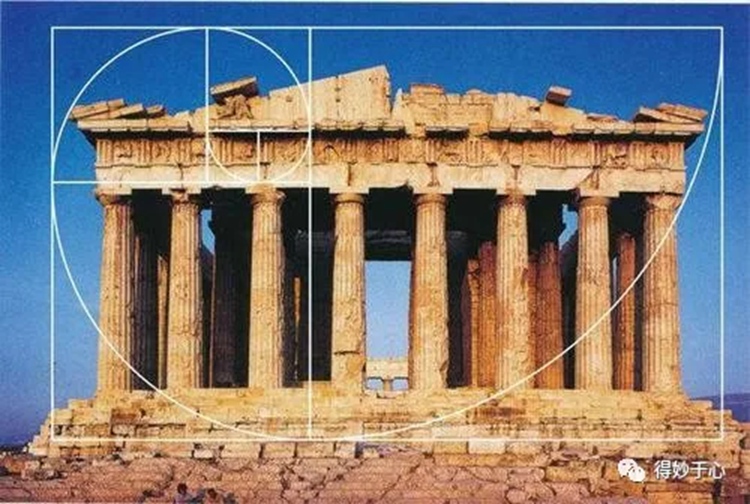

从美学的视角认识和理解科学,人们早就发现,科学中就有美的形式存在。如数学自身就蕴含着“对称美、简洁美、统一美、奇异美”。(吴军:《数学之美》,人民邮电出版社,2012年5月出版)古希腊数学家普罗克拉斯曾说:“哪里有数学,哪里就有美。”如沿中轴线左右布局对称的紫禁城和建筑结构体现黄金分割比的古希腊帕特农神庙,被称作东西方古代建筑美学的经典,都呈现出“对称”这一数学美的基本内容。上世纪由计算机演算,对迭代方程有效地进行折叠、缩放、翻转等,形成了具有美学意义的3D分形艺术,千变万化的图形充满装饰韵味,堪称奇妙。从物理学的角度,深一层理解牛顿的运动方程式、麦克斯韦方程式、爱因斯坦的狭义和广义相对论方程式和狄拉克方程式,都具有一种精神境界的美。这些方程式涵盖广阔的时空,控制着宇宙大到星云,小到基本粒子内部,时间长到100亿年,短到10的负28次秒。杨振宁说:“这是一种大美”。(杨振宁:“美在科学与艺术中的异同”,《中国艺术报》,2015.4.24第5版)

人们不仅在科学中发觉了从视觉呈现到精神感悟的美,而且还进一步将科学运用到艺术的创造中,促进艺术的发展。纵观艺术史,我们可以发现,人类在科技领域的创新突破,往往会成为艺术创新发展的动因和催化剂,最终使艺术散发出异彩的光芒。如中国古代先进的冶炼技术和高超的装饰工艺技术,使得青铜器更加富丽堂皇,光彩夺目;独特的釉彩烧制技术,使我国陶瓷艺术闻名遐迩,享誉世界;造纸术至唐代,生产出生宣纸,让后世画家创造出了不同于工笔画的写意画风格样式,也造就了八大山人、石涛、吴昌硕、齐白石等影响后世的一代宗师。西方文艺复兴时期的透视法和解剖术,帮助画家实现了逼真地“模仿自然”的绘画理想;牛顿对太阳光谱的发现,影响了十九世纪西方画家对自然的色彩表达,产生了影响后世的印象派绘画;印刷技术的发明和不断改进,促进了版画艺术、平面设计的发展。当代影像、装置和观念艺术无不与信息技术、虚拟现实、人工智能等现代科技紧密地结合在一起,突破传统艺术的边界,创造出了新的艺术形态。以上说明,艺术的发展从来没有离开科技的进步,两者之间相互交融、互为彼此。

当然,艺术的繁荣与发展,通过对社会人文环境的构建和思想精神的培育,也会对科学技术的进步起到积极的推动作用。像爱因斯坦、钱学森等科学家通过自己的科学研究实践证明,他们在探索科学新领域、新课题时,常以超越逻辑的想象,甚或是充满浪漫主义精神的思维方法,帮助他们开启科学灵智,豁然顿悟,柳暗花明,达到新的境界。亦如法国大作家福楼拜所说:“越往前走,艺术越要科学化,同时科学也要艺术化。两者从山麓分手,又在山顶会合。”

全球加速进入了数字化时代,数字技术助力艺术的创新发展,应用在多个领域,衍生出新的艺术形态,既为当下和未来人们的物质和精神生活提供崭新的审美方式和审美体验,也为社会生活的新需求和新问题,提供新的设计方案。据报道,运用虚拟现实技术7D创建三维全息图像,可以让观众在不使用任何设备的情况下,在不同空间得到身临其境的艺术观赏效果,由此衍化出数字影像和数字展示艺术的新形态;运用大数据,计算机根据谱曲规律,能自动创作出全新的数字音乐,让人人都能成为音乐家的梦想变成现实;数字3D打印技术可以使雕塑直接以数字化方式,随时转化成现实作品,用以展出使用,数字雕塑不仅便于保存、复制和传播,更有利于艺术家后期对作品的修改与完善;数字技术加速数字出版发展,催生网络、多媒体艺术成为新的艺术形式;运用人机交互、数字移动模拟以及自动化系统等技术与设计艺术相结合,可研发出安全、节能、方便的汽车替代品,解决城市交通的挑战。由此看来,艺术与科技交叉融合发展,也是时代的呼唤和现代社会发展的现实需求。